2025 年 10 月 9 日,商務部與海關總署聯合發布的出口管制公告猶如一顆巨石投入全球新能源產業的湖面:自 11 月 8 日起,能量密度超 300Wh/kg 的高性能鋰電池、疊片機等核心制造設備及關鍵材料將實施出口許可管理。

這紙公告不僅打破了全球鋰電產業鏈的既有平衡,更像一面棱鏡,清晰折射出中國鋰電智能制造設備產業早已鑄就的硬核實力 —— 直到 “出口閥門” 開始調控,世界才真正看清中國在這一領域的絕對領先地位。

管制清單直指鋰電池制造的核心環節:包括重量能量密度≥300Wh/kg的鋰離子電池(含電芯和電池組)、卷繞機、疊片機、注液機、熱壓機、化成分容系統及分容柜等6類核心制造設備及相關技術。

圖源:商務部

目前市場上主流的電動汽車用三元電池能量密度大多集中在250Wh/kg-290Wh/kg區間,而磷酸鐵鋰電池能量密度普遍低于210Wh/kg,這意味著目前市場主流的鋰電池產品出口,暫不需要向商務主管部門申請出口許可,仍可按照現有狀態正常出口銷售。

不過,作為現階段國內電池企業主要攻克和著眼產業化的半固態、全固態電池,能量密度普遍在300Wh/kg以上,未來這些產品出口,將需要向商務主管部門申請許可。

主要影響還是在核心設備及相關技術上。數據顯示,我國鋰電設備行業國產化率已突破 90%,關鍵工序裝備國產化率超 80%,而在全球市場中,中國企業早已占據核心地位。

2024 年全球鋰電池制造設備市場規模達 74.95 億美元,亞太地區占比 73%,其中中國作為核心力量,貢獻了絕大多數份額。先導智能、贏合科技等龍頭企業已躋身全球第一梯隊,其中先導智能不僅拿下全球鋰電設備市占率第一的寶座,更成為寧德時代、比亞迪、三星 SDI 等國內外頭部電池企業的 “標配供應商”,其累計獲得的 3217 項國家授權專利,構筑起堅實的技術護城河。

這種市場地位絕非偶然,而是十年間從技術跟跑到全面領跑的必然結果 —— 國內鋰電設備市場規模從不足百億元躍升至超 2000 億元,年復合增長率超 30%。

技術突破的深度與廣度,更彰顯了中國鋰電設備的硬核底氣。曾幾何時,涂布機、卷繞機等核心設備長期被日本平野、韓國 PNT 等企業壟斷,但如今中國企業已實現從 “進口替代” 到 “技術反超” 的跨越。

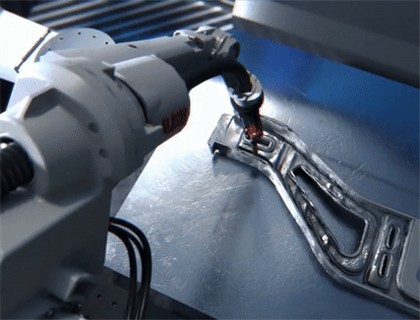

先導智能研發的干法涂布設備可支持 1000mm 幅寬高速生產,能耗降低 60%,固態電解質復合設備效率達到行業領先的 50m/min,這一技術參數在全球范圍內處于先進水平;大族鋰電的第五代 PACK 線實現 20+PPM 產能,單班月產能突破 300MWh,全流程自動化率最高可達 80%。

這些突破不僅體現在參數上,更重構了產業邏輯:中國企業不再是單純交付機器,而是像先導智能那樣,為客戶提供包含 MES 系統的整線解決方案,用算法與數據賦予設備 “思考能力”,甚至與全球頂尖客戶共定下一代電池生產標準。

這種 “設備 + 技術 + 標準” 的輸出模式,讓日韓企業的 “小而精” 優勢相形見絀 —— 當中國企業已能交付智慧工廠時,傳統設備商仍在比拼單機性能。

全產業鏈的協同優勢,更讓中國鋰電設備形成了難以復制的競爭壁壘。全球鋰電產業的競爭早已不是單一環節的比拼,而是產業鏈整體實力的較量,而中國恰好構建了全球最完整的鋰電產業生態:

從上游 96% 的人造石墨負極產能、85% 的正極材料產能,到中游覆蓋前段、中段、后段的全系列設備供應,再到下游占全球七成的鋰電池產能,形成了 “資源 - 材料 - 設備 - 回收” 的閉環體系。

這種生態協同讓中國設備企業具備天然優勢:設備研發可與材料配方、電池工藝深度聯動,快速響應市場需求。

圖源:AI生成

出口管制引發的全球連鎖反應,最終讓世界幡然醒悟,原來中國鋰電智能制造設備早已遙遙領先。

中國鋰電設備的發展軌跡,正是中國高端制造崛起的縮影。這次出口管制絕非 “封鎖”,而是 “選擇性開放” 的戰略表達 —— 它標志著中國不再是被動接受全球秩序的 “世界工廠”,而是開始以產業鏈強者姿態定義游戲規則。

當芯片領域的 “卡脖子” 仍在警示我們核心技術自主的重要性時,鋰電設備的突破已提供了可借鑒的范本:以市場需求為導向,以持續研發為核心,以全產業鏈協同為支撐,就能在全球產業競爭中掌握主動。

這場出口限制猶如一次全球產業 “壓力測試”,最終讓世界清晰認知:中國鋰電設備的強大,不僅在于市場份額的領先、技術參數的突破,更在于對產業鏈的深度掌控和對規則的制定能力。

在全球能源轉型的浪潮中,中國已不再是單純的參與者,而是領先的智能制造—— 這一點,在這次出口管制的鏡像中,顯得無比清晰。

分享

分享