量產C919首飛,破解中國內卷的密碼

作者丨林登萬

責編丨崔力文

編輯丨別 致

雖然仍舊被一些人誤解為“也就國產了個殼”,然而其終究蘊含著破解中國社會“內卷”困局的強大力量。

“我們要做一個強國,就一定要把裝備制造業搞上去,把大飛機搞上去,起帶動作用、標志性作用。”

2014年5月23日,在滬考察期間,習近平主席專程視察了中國商飛設計研發中心。在C919樣機的主駕駛座上,主席望著樣機座艙內那極具科技感的全“玻璃化”操控臺,留下了上面這段話。

自此之后,全力推進國產商用大飛機COMAC919項目,確保其功成圓滿,成為了我國自上而下的共識。而且,這種成功不但是工程學意義上的,更應是最終商業運營上的。

于是18個月之后,首架C919原型機下線。又過了一年半,原型機首飛成功。直至2022年5月14日9時54分,編號為B-001J的C919量產一號機完成試飛工作,于上海浦東國際機場安全降落。

這一刻也意味著,國產商用大飛機項目自2006年立項起歷經16載時光,終于走完了這從孕育到誕生的漫長時光。

01

主制造商-供應商模式的C919

與首架原型機交付,乃至于后面的首飛有所不同的是,4天前的首架量產機型完成試飛,對于一型商用飛機而言雖然意義更加重大,但卻未能引其前兩回那樣,舉國轟動的輿論效果。

疫情分散了輿論的注意力是一方面,但另一方面,恐怕相當一部分人在進一步進行新聞拓展閱讀后,感到一定程度的不滿。

▲ 2015年11月,首架C919總裝下線

而不滿意的核心焦點在于國產化率問題。目前有一種觀點認為,轟轟烈烈十六載的C919項目,一直到今天量產機開始交付,真正“國產”的部分,似乎就是一個飛機的“殼”。

事實上類似的態度和意見,早在2015年11月C919首架原型機交付時,網上就已經廣為流傳。

然而必須要指出的是,盡管這種態度荒誕不經,但照此評判標準來看,若是站在立項之初的視角來看,負責C919項目的商飛乃至全體中國供應商,為這架飛機貢獻的其實也遠沒到一個“殼”那么多。

▲ C919項目所有主要系統分包商示意

從這張不太精細的圖示可見,立項初期的C919,構成“殼”的部分,純國產的部位機翼和機尾,以及圖上沒有細分出來的機頭雷達罩。同樣是“殼”重要組成部分的機身,最初的供應商被定為美國鋁業公司。

所以說,真要死摳所謂國產化率,那么在項目啟動之初,這架飛機純國產的部分,遠遠連一個殼子都沒湊齊的。但即便如此,仍不代表這架飛機、這個項目,背棄了“中國制造”的核心追求,是某些人口中的變相“進口貼牌”。

商飛在研發C919的時候,采取的是當前國際商用飛機研發主流的“主制造商-供應商”模式。即制造商擬定參數要求并提出設計,全球選擇供應商來完成各子系統的開發工作,最后交由制造商集成并組裝。

事實上,自從上世紀70年代以后,全球所有的通用航空器制造商推出的主流產品,也都是依據上述模式開發并制造。無論其是制造大飛機的空中客車、波音,還是善于各類中小型支線機的龐巴迪和巴西航空公司,乃至于精于私人飛機、中小型商務機的蓋茨·利爾、法國公務機公司這類企業。

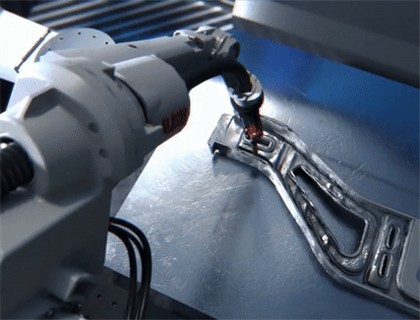

▲ 就算是個“殼子”,也不是誰都能造出來的

退一步講,事實上對于通用飛行器而言,即便造殼子這事本身,仍是個門檻頂天的高技術活。

設計和風洞階段自不待言,如何使用鋁鎂合金等輕質金屬以及最新的復合材料,在規定重量要求下制造出一個結構強度符合要求的“殼子”,這本身也非等閑之輩可以完成的。

而這也是為什么在C919立項之初,機身段計劃交給美國鋁業來完成的原因。畢竟該公司長期為波音、空客、ULA乃至于SpaceX等企業生產大機身、火箭燃料箱等部件。足夠的經驗和技術,可以有效降低C919項目的風險。

▲ 美國鋁業的產品,ULC旗下德爾塔4火箭的殼體,包括氫、氧儲箱

不過,這個工作最終還是交給了國內企業來完成。

機鼻段機身、前后段機身、機尾段機身,以及含機翼的中段機身,分別由成飛、中航洪都、中航沈陽、中航西安等企業承包。

由于整個機身的供應商全部被換成了中國企業,故C919項目的國產化率也從最初立項時的10%被大幅度提高。如果考慮二三級供應商的問題,實際C919目前的國產化率已經逼近60%。

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

最新活動更多

-

11月20日立即報名>> 【免費下載】RISC-V芯片發展現狀與測試挑戰-白皮書

-

11月20日立即報名>> 芯智所向 邊緣無界—華邦電子與恩智浦聯合技術論壇

-

即日-11.25立即下載>>> 費斯托白皮書《柔性:汽車生產未來的關鍵》

-

11月27日立即報名>> 【工程師系列】汽車電子技術在線大會

-

11月28日立即下載>> 【白皮書】精準洞察 無線掌控——283FC智能自檢萬用表

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

分享

分享