國產CT困境:醫械“制裁”何時會來?

在歐美上游技術持續壟斷,技術壁壘高高豎起的國際環境下,普遍缺乏核心組件研發優勢的醫療器械領域,會成為下一個“制裁”目標嗎?

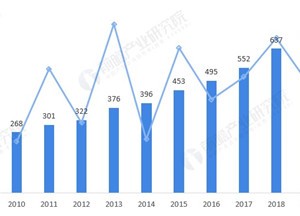

中國是全球第5大CT機整機生產及出口大國,其全球市場占有量接近40%。作為醫械領域的“國貨之光”,其產業上游的關鍵組配件研發及生產卻并不樂觀。

CT技術競爭賽道的漫長歷史

作為醫療機構放射檢查的C位設備,CT的地位舉足輕重。CT(Computed Tomography)即電子計算機斷層掃描,是影像診斷大型醫療設備的典型代表。

1972年,第一臺EMI MarkI 頭顱型CT掃描機誕生。初代CT機X射線利用率非常低,早期設計中將X射線管與CT探測器做一體設計,射線與探測器在掃描時環繞人體做同步的平移掃描。受限于結構設計,第一代CT掃描時間長達3分鐘以上,其造成的運動偽影極大的干擾了影像診斷。

因此二代CT機針對一代掃描時長的問題進行改善,通過增加X射線范圍(扇形射線)、增加掃描旋轉角度(最多可接近30°)以及更多的探測其數量(最高30個)實現大范圍掃描,但仍無法解決X射線利用率過低的問題。

第三階段的CT機出現真正在一定程度上解決了上述問題,同時作為成熟的醫療設備廣泛應用于影像診斷,是目前廣泛使用的主力機型。其最主要的特點是將掃描機制調整為繞患者旋轉的方式,從而大大縮短了掃描時間(秒級)。美國GE通用醫療率先發力,成為當時CT領用的頭部公司。

中國企業的后發致勝

隨著臨床影像診斷的重要性不斷提高,CT掃描不可避免向著大型化方向發展,這類大型CT通常由多達500個以上的圓周型CT掃描器排列而成。

盡管數據獲取速度和掃描時間得到一定程度的加快,但極端的設計造成CT體積過大,X射線輻射劑量過強的問題,且對散射線及為敏感。高昂的成本,和有限的性能提升,造成這類大型CT很少被生產使用。

在CT掃描領域中國起步較晚,第一臺市場化使用的CT機在1997年才上市。但隨著東軟醫療公司邁出第一步,聯影、明峰、安科先后迅速入場,在較短的時間內就形成了國產CT整機生產的優勢市場地位。

CT研發領域的上游技術在誰手里?

CT掃描機的主要核心組件通常由5個部分組成,分別為X射線管、準直器、濾過器、探測器及機架。在核心組件研發生產之上,作為上游產業的原料及零部件生產,仍是國產企業的典型短板。

目前主流的CT技術及影像呈現的競爭主要體現在三大方面:即機架掃描速度、探測器覆蓋范圍、臨床重建算法。在數據表現上,國產整機的成績實際上與國際水平相差并不遠,在掃描速度與探測范圍均能接近世界頂級水平(國際目前最高掃速為0.25s,最大探測范圍160mm),在臨床重建算法的探索上也處在領先地位。

在國際影響上,國產廠家都有不錯表現。東軟醫療的無極CT(可達到0.259s掃速)、聯影醫療的一體化PETCT(探測單元僅0.5mm)、明峰醫療原創的球面寬體探測器(512層圖像輸出、能譜圖像輸出)等。

然而上游配件缺乏原研能力一直是我國科技領域老大難。在CT掃描領域,傳感器元件作為CT探測器的重要組件之一決定了設備的圖像數據采集能力,是成像質量的關鍵,其全球市場超過500億美元規模,然而我國圖像傳感器一直以來主要供應商均為進口企業。與之相仿的CT數據處理最核心組件,即信號鏈模擬芯片及其他影像半導體元件更是如此。

政策口對國產大型醫械傾斜

國家衛健委出臺的《2018-2020年大型醫用設備配置規劃數量分布表》中全力推動了公立醫療機構對醫療影像設備的采購需求,同時國產設備綠色通道也為國產大型醫械保駕護航。當著仍不能掩蓋核心配件依賴進口的困境。國際形勢上,尚未出現對醫療領域的上游技術制裁,但懸在頭上的達摩克絲之劍會一直成為醫械研發產業的警示,我國的核心技術研發仍任重道遠。

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

分享

分享