用干細胞制作人類胚胎模型為時不遠? 呼吁從倫理層面考量相關研究

在實驗室內利用干細胞制作小鼠和人類胚胎模型正在快速向前發展,與此同時也帶來了深刻的法律問題和倫理問題。鑒于此,英國《自然》雜志近日發表了一篇評論文章,呼吁國際社會展開討論,為這一快速發展的研究領域指明方向。

在評論中,包括荷蘭胡布勒支研究所、美國杰克遜實驗室的科學家們都認為,必須對人類干細胞源胚胎模型的法律地位以及這種研究的應用進行公開透明的討論,以便幫助各個國家制定相應的政策法規。他們寫道:“與公眾進行有效的溝通,是確保審慎推進前景可觀研究方法的關鍵。”

在過去的18個月里,研究人員開發了包含類似卵黃囊和胎盤組織的小鼠模型。評論文章指出,預計距離使用人體干細胞制作類似的人類模型也為時不遠了。這類模型有望改進避孕藥,提高體外受精(IVF)的有效性和安全性,促進發育障礙的防治。

文章中,科學家們提出了數個需要公開加以討論的問題,包括現在或未來是否應將實驗室中的胚胎樣實體視作人類胚胎,以及應該如何設置培養完整人類胚胎的限度等。他們督促資助機構以及科學、醫學共同體帶頭展開討論。

能否把胚胎樣實體視作人類胚胎一直存在巨大爭議。部分學者認為,人類胚胎雖有潛力發育成為完整的人,但具有潛能與事實存在的人仍是有區別的;而反對的觀點認為,人類的胚胎自受精伊始,就應視作具有發育成人的能力。

此次發表的文章屬于《自然》期刊內的評論,而非經過同行評議的《自然》研究論文,這一類評論文章是關于科學研究及其影響的權威性時評。

早在上世紀80年代,英國就已經有針對是否應該允許人類胚胎模型出現的討論。從醫學角度講,人類胚胎體外研究無疑會使人類受益,但從倫理角度,胚胎是否就等同于事實存在的人?是否應該具有與其同樣的道德地位?爭論雙方無法達成一致意見。亦因此,才有了“14天期限”原則的誕生,即不得在體外培養人類胚胎超過14天。這一重要規則也一直延續至今。而今,胚胎培養技術上不斷出現突破,呼喚著人們對既有框架的重新考慮,以期能找到一個符合科學利益、社會利益以及潛在醫療利益的最佳方案。

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

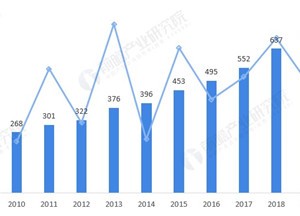

5 創新藥泡沫破了?

分享

分享