把影像科醫生變成醫患“補缺者” 對話醫看張鵬

“我們要的是醫生入駐醫看,上傳影像提問后,三五分鐘之內,就有人回復,內容是一份可以給到病人的完整報告。”

——醫看創始人 張鵬

搜索“醫看”,有兩個緊挨著的詞條,“醫生快速問答平臺”和“影像科醫生多點執業簽約服務平臺”,這直白地展示了醫看成立兩年來的業務進階升級。

2015年之前,創始人張鵬在老東家杭州聯眾代理影像設備、做醫院信息化建設,偶然的機會,他看到國外依托病例鏈接醫生的線上社區產品很有市場,隨即和幾位志同道合的伙伴嘗試探索新模式。

經歷資本環境的變化、合作伙伴的分歧、新模式的試錯夭折,2015年末,張鵬回到杭州,開始醞釀成立一家醫學影像領域的創新型公司。2016年8月,影像科醫生免費問答平臺醫看正式上線。

醫學影像有幾個要素,醫生、設備、信息化、檢查,張鵬說這個領域的醫生“最沒錢、最苦逼”,設備是研發生產一條線,輕易切不進去,但檢查有醫保或病人做買單方,而且檢查之后的診斷閱片經常不足或缺失,尤其是基層醫療機構。分析之后,張鵬把醫看定位在“醫生+閱片”。

影像科醫生圈子的“知乎”

“最早我做信息化和醫療設備,發現即使把好的產品給到基層醫生,他們也不會用,更達不到診斷級別的要求。”

傳統的醫生社交思維是用大三甲的大專家帶動基層的醫生,張鵬在調研了基層的影像科醫生后發現這兩層的醫生之間“代溝很大”。基層醫生確實有學習需求,但光是滿足這一需求并沒有戳中紅心,對他們來說,擺在眼前的診斷閱片困難是第一位,是完成工作的硬性指標,學習是第二需求。

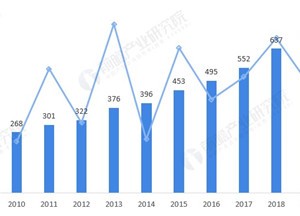

對于基層醫院,留住病人一直都不是件容易的事。即使有好設備,也難有好醫生做閱片診斷。調查顯示,我國醫學影像數據的年增長率約為30%,而醫師的增長率只有4.1%,好醫生更難流向基層醫院。病人的診療鏈條在影像診斷這一環出現錯位,造成基層醫院病人流失。

幫基層醫生閱片,幫基層醫院留住病人,痛點找到了,接下來就是怎么入局,張鵬沒有完全復制國外的社區社交模式。

不論對誰來說,有微信社交珠玉在前,再去做垂直的在線社區交互平臺,不看好也意味著更大成本的運維投入,地推、買用戶、認證等等只會為創業公司快速起勢增加負擔。張鵬覺得單獨做社交意義不大,將醫看置入微信反而省去很多麻煩,2016年,醫看微信公眾號注冊運營。

“我們要的是醫生入駐醫看,上傳影像提問后,三五分鐘之內,就有人回復,內容是一份可以給到病人的完整報告。”醫看覆蓋全國2/3的影像科醫生資源(醫看公眾號有11萬粉絲),其中包括大部分提問的基層醫生和小部分專業影像科醫生,后者進行搶答,給出診斷意見與相關說明。

張鵬稱這種做法是把專業的影像科醫生“共享”出去。為了吸引這類診斷閱片的影像醫生,醫看在推廣之初十分“生猛”,醫生發帖獲得積分,可以直接兌換現金,這種砸錢的做法沒有持續太久。“越有人發問題,就越有人去回復,已經有了平衡”,張鵬轉而采用積分兌換書籍、小禮品的模式,醫看平臺的醫生活躍度幾乎沒有受到影響。

醫生免費快速問答的輕社區模式讓醫看迅速在影像科醫生圈子打出聲量,另一項會診收費業務也上線試水——面對基層醫院的影像診斷托管。影像診斷量不大的基層醫院是這一業務的付費方,做出診斷的醫生和醫看平臺按比例分成這部分費用。

“在醫學影像這塊,病人的需求是檢查和診斷報告,我們沒法從線下的檢查切入,畢竟設備投入太大,從影像科醫生切入,做檢查之后的診斷閱片,我們把醫生‘共享’做到了極致。兩年不到的時間,平臺上累計了4萬多例的免費問答,可以說,我們幫助了4萬多個病人。”

影像診斷的內在邏輯

聚攏影像相關專業用戶3萬名,其中活躍醫生用戶不少于2000名,產生問答與會診5萬例,其中收費會診病例1.4萬多例,診斷托管醫院30多家,這是醫看過去兩年的成績單。

張鵬理想中影像科醫生的問答要產生商業模式,就要類似于滴滴搶單,當有閱片需求的基層醫生用戶達到一定量后,由用戶自由發出問題,再由大家自由聯合給出診斷,醫看是中間的派單方。走向這一步的最大障礙是沉淀在醫看平臺的需求方體量還不足以讓閱片醫生間形成競爭關系。

一對一派單是醫看問答的現有模式,主打免費,離商業模式有些距離。張鵬知道很多人會覺得影像在遠程會診里“有的賺”,但事實并不盡如人意。

影像的遠程會診分為兩類,一種是醫看正在做的常規業務,幫助閱片,給出診斷報告,另一種是作為疑難疾病會診的一部分。“遠程會診講究高精準,這里面,影像診斷不是剛需。”張鵬說道。

影像診斷發生在疾病診療的最前端,是第一道篩查,在不漏診、誤診的情況下,診療鏈條會繼續延伸到病理、活檢、臨床等階段。影像診斷天然的有兩大劣勢,一是離疾病確診太遠,二是不能百分百做到精準。影像診斷也就成了“感覺有需求”,但做起來找不到支付方的垂直領域。

“比起影像診斷,病人更愿意為藥品買單、為手術買單、為飛刀醫生的勞動價值買單。”張鵬很確定“醫療會診沒戲”,市場有影像診斷需求,但撐不起體系化的商業模式。醫看仍舊把重心放在基礎閱片診斷。

張鵬創業之初,老東家杭州聯眾投了醫看的種子輪,在公司的問答、基礎會診,以及培訓等等各項業務合力運轉之后,醫看實現自負盈虧。依靠前期積累的醫生資源、互聯網營銷推廣經驗,張鵬說:“我們必須有一個更好的商業模式。”

以前是共享醫生,現在要整合設備資源,共享設備。從設備入手,行業中已有的例子是走高端路線的上海全景,在上海、杭州兩地建立了影像診斷中心,一脈陽光等企業把目光鎖定在基層市場。醫看走的是輕模式,已經開始做的是將平臺中分散的影像科醫生以區域為單位聚攏,形成區域影像專科醫聯體。以人為紐帶,整合區域內設備資源,匹配病源。

一方面,對于醫改政策之下紛紛落地的影像診斷中心來說,獲客是一大挑戰;另一方面,病人是否要做影像診斷,絕大多數由臨床醫生決定。張鵬的想法是以分銷方式讓平臺上已有的大量影像科醫生拉入臨床醫生,通過這些醫生提單,推動院外檢查流轉,為各影像中心導流獲客,把醫看做成醫生多點執業簽約服務平臺。

變身全平臺化的導流方

從身體不舒服到咨詢、看病、檢查、拿藥、做手術,整個診療流程中互聯網覆蓋了掛號、線上咨詢、處方藥流轉,以及遠程會診,唯獨缺失檢查環節,鏈條中間出現斷層,醫看要做的是通過資源整合補上這一環。

“我會搭建一個平臺,把各個醫院的影像科、影像中心、檢驗中心,包括后面的診所全部裝進來,全平臺化呈現檢查檢驗資源,有影像診斷需求的,我就近給你找影像中心服務點。”目前該平臺「做個檢查」微信小程序已經上線,有近40家醫院已經入駐,2018年的目標是1000家醫院的入駐。

常規下,基于國家控費政策,需要醫保支付、扎根在醫院的影像檢查將會分流到院外的影像中心,需要注意的是,檢查控費一刀切執行,即使本應發生在診療醫院的常規檢查也會流向院外的影像中心。

張鵬覺得一定要提前布局,“從公立醫院或者民營醫院中的影像設備資源,到第三方影像中心、民營的高端影像中心,我提前把醫檢分家的通道打通。”

除了布局未來,在現有的醫療體系中,張鵬同樣為這一模式找到了落腳點。病人在三甲醫院就診,不止掛號要排隊,一部分影像檢查也需要排隊,要么會耽誤病情,要么病人流失。通過與醫院合作,在中間的檢查環節將病人導流給第三方影像中心,最終三方獲益。

與大醫院談合作并不容易,醫看想要做的是基層轉診入口。

“從基層往上轉,比如說衛生、村醫,包括周邊的小醫院、診所,以區域為單位,病人流量也很大,集中一個區域內1000個村醫、100個診所、20家衛生院的病人導流,非常可觀。我們曾幫一所民營醫院做過這種精準導流,醫院業務量能提高40%。”恰恰,醫看的知名度就打響在基層醫生、基層醫院中間。

“大量批發,做中間的小生意”,關于商業模式,張鵬的規劃在逐漸清晰。大量的村醫、基層醫生在此之前處于混亂無序的狀態,醫看充當他們與檢查場景中間的管理方,村醫、基層醫生帶著病人進入醫看的通道系統,平臺負責為病人精準預約檢查,醫生也能選擇檢查場景,隨著量的增加,平臺就擁有了導流醫院、影像中心的分成議價權,從而實現營收。

病人向下級醫院付費,去上級醫院、影像中心做檢查,機構之間通過醫看進行結算,這是醫保支付打通后張鵬認為一定能走通的模式。

“我們從定目標就很精準,一開始因為檢查門檻高,先從診斷把醫生抓過來,做流量,去年開始我們用輕模式往檢查端切,已經上線了相關的小程序,做這個很有經驗。”張鵬相信未來5000億的醫學影像市場中,一定有屬于醫看的一塊蛋糕,他說:“先熬一熬,把流量基礎打扎實。”

現在,醫看正在籌備新一輪融資,張鵬知道他醞釀的商業藍圖落地一定需要流量和資金做支撐。

作者:楊亞茹

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

5 創新藥泡沫破了?

分享

分享