制裁華為、大疆之后,這次生物科技又被美國盯上了

近年來,美國為了維持其自身的霸權,采取了一系列打壓、遏制中國發展的舉措,自2018年以來,先后有華為、大疆、海康威視等為數眾多的中國科技企業,被美國列入了“制裁名單”。美國嘗到甜頭后,打壓趨勢開始愈演愈烈。

3月6日,美參議院在華盛頓舉行聽證會,以11比1的投票結果,通過了《生物安全法》草案。3月7日,眾議院美中戰略競爭特別委員會也舉辦聽證會,接二連三的密集出牌,中國生物科技到底“惹了”誰?

不斷升級的科技圍剿

事實上,從中興通訊和華為的長期被無端打壓,到2023年以來海外版抖音TikTok三番兩次被叫到國會質詢。最近,美國政界更是掀起了對中國電動汽車的“威脅國家安全”指控,這次法案瞄準的中國生物科技企業,都是中國近年來在技術應用領域進步最快的領域,很顯然美國制裁的動機并不單純。

首先,是制裁的范圍在不斷擴大。從2018年美國啟動對華為、中興通訊的制裁開始,短短6年時間之內,其對中國科技企業的制裁,就從通訊技術領域,蔓延到了半導體、電動車、生物醫藥、人工智能等諸多領域,范圍不斷擴大。

其次,是制裁的手段在不斷翻新。為了起到制裁震懾的作用,美國先是叫囂罰款,中興通訊、大疆等都曾受到其罰款威脅;面對技術領先的華為,美國則直接選擇了“技術斷供”和“監禁高管”來進行制裁;除此之外,美國面對中國的科技崛起,還推出了包括《半導體法案》等一系列舉措,試圖從法律層面升級制裁手段,遏制中國科技的進步。

而當前美國對中國生物科技企業的制裁,正成為其加大對中國科技圍剿的又一例證。2024年1月25日,美議員提交給美國眾議院的《生物安全法》草案版本中,認為藥明康德、華大集團可能對美國構成國家安全風險,成為“予以關注的生物技術公司”。

2月19日,藥明康德對于美國議員的致函發布澄清公告,強烈反對針對公司的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動。公告表示:藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險,即使美國政府再次對本公司進行審查亦將得出相同結論。盡管美國所列舉的理由根本就站不住腳,也拿出不任何實質證據。藥明康德在歷次公告中,也做了相當明確且充分的闡述,但欲加之罪何患無辭?以往歷次制裁的事實,充分說明了這一本質。

據環球時報報道,華大集團在一份聲明中回應稱其“完全支持保護個人數據”,但美方有關法案“不會實現這一目標,反而會限制競爭,提高醫療成本并限制對技術的獲取”,有關法案只會起到“把華大集團趕出美國市場”的目的。“我們在美國不經營臨床實驗室,不收集患者樣本,也無法獲取個人或基因數據”,華大集團還在聲明中說。

中國生物科技究竟動了誰的奶酪?

回顧美國政府的歷次制裁不難發現,美國政府制裁的對象,大部分都是中國相關領域頂端的優秀科技企業,這次針對生物科技的制裁也不例外。而在這些極限施壓背后,則裹藏著不為外界所知的商業內幕。

作為全球化背景下發展起來的中國科技龍頭,它們在各個領域的全面崛起,在推動相關領域發展的同時,引發了某些人的忌憚。以藥明康德為例,其被稱作“醫藥界華為”,從創立之初一家650平米的化學服務實驗室做起,發展成為中國第一,全球排名第11的小分子醫藥研發服務龍頭,最具全球競爭力和整合能力的中國創新藥械外包服務商,是國內醫藥外包領域的絕對龍頭,其地位可見一斑。

據了解,藥明康德所在CXO行業被稱為創新藥領域的“賣水人”,藥明康德的CXO業務作為全球協同發展大趨勢下的產物,對其客戶而言,通過將研發、測試及生產等業務,交給藥明康德去做,不僅提高了研發效率還能夠降低管理成本;而對藥明康德來說則產生了極大的網絡效應,且隨著長期發展下去這類企業會十分強大。

比如強生和GSK都讓藥明康德研發產品,強生開發了A而GSK開發了B,從外部去看強生擁有的A經驗并不會共享給GSK,但藥明康德卻同時擁有了A和B的經驗,這觸動了某些藥企敏感的神經,因為它們很害怕CXO這樣的合作伙伴,變身成為競爭對手,搶奪自己的飯碗,從而對藥明等中國科技企業處處設防。

那么,區區一家中國企業有什么值得對方忌憚的?核心就在于中國國內擁有海量的工程師資源,依托這些優秀的工程師,中國科技得以飛速追趕傳統行業霸主。

以同樣被美國制裁的生物科技企業華大集團為例,其旗下的華大生命研究院、華大基因、華大智造、華大萬物、華大營養等公司,覆蓋了生物科學研究的產業鏈上下游,過去這些領域基本上為美國企業所壟斷。其中,美企Illumina世界排名第一的,名副其實的二代測序巨頭。但自2016年,華大成立華大智造,開始自主研發國產測序儀之后,短短六七年間,華大就成為世界上僅有的二家可以量產臨床測序儀的公司之一,并開始搶占了全球市場份額。

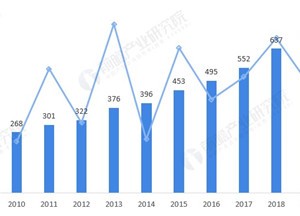

據2023發布的自然指數年度榜單顯示,華大集團在生物科學產業機構排名中,位列亞太地區第一,全球第五,其全球排名較2022年上升3位,并且根據過往數據來看,其已經連續八年位居亞太地區生物科學產業機構之首。

照此發展下去,中國在先進的生物醫藥技術領域,打敗美國只是時間問題,這讓某些“既得利益者”慌了,本著打不贏就“抹黑”的策略,必欲置中國企業于死地,這才是生物醫藥領域的“華為”連番被“制裁”的背后真相。

美國“屠刀”下的地緣政治博弈

此次事件幕后黑手,不僅僅是那些感受到市場地位被挑戰的商業巨頭,更少不了擅長玩紙牌屋的美國政客。

提出《生物安全法案》的共和黨籍眾議院議員麥克·加拉格爾,曾服役于美國海軍陸戰隊,是現任美國眾議院“中國問題特別委員會”主席,以激進反華著稱。在最近竄訪中國臺灣時,更是高調對民進黨宣稱:無論美國總統是誰,都會“挺臺”!

但加拉格爾此前就曾明確表示不會謀求連任,將在今年11月離開美國政壇。這個法案后續將走向何方,將成為一個未知數。

從市場經濟的規律來看,決定企業生存的主要是產品和市場,通過政治施壓,并不會改變中國科技崛起的大局,也不會決定中國科技的未來命運。恰恰相反,抱持“小院高墻”的心態只會讓中國企業,在技術創新上走得更快、更遠。

拿華為來說,被封禁三年之后,去年華為攜全新發布的P60“王者歸來”,重新將華為手機推上了新的高峰。據預計華為2023年的營收將達到7000億元,其中終端收入超過2400億元,正在加速恢復中。隨著麒麟芯片的回歸,加上智選車的大賣,預計2024年華為終端的收入將增加1000億元以上。顯然,美國沒能禁止住中國高端智能手機的發展,這同樣預示著中國生物科技短期內雖然面臨打壓,但長期只會是越來越好。

與此同時,國家大力推動科技的進步,頭部科技企業將受益于國家政策,在新的歷史進程中更上新臺階。以醫藥科技領域為例,雖然遭遇美國打壓,但醫藥行業在國內依然是政策支持的朝陽產業。1月30日,工信部等九部門聯合印發《“十四五”醫藥工業發展規劃》,醫藥行業的發展,依然受到國家的政策指引和推動。光大證券認為在“十四五”規劃引領之下,中國醫藥產業創新能力有望逐步提升,積極關注創新藥領域中,逐步具備全球競爭力、實現出口或對外授權、在世界范圍內打開新的增長空間、享受全球市場紅利的企業。

總之,從長遠來看,依靠輿論、法律等“非市場競爭手段”的極限打壓,最后只會是搬起石頭砸自己的腳,并不會帶來相關方面期望的效果。

原文標題 : 制裁華為、大疆之后,這次生物科技又被美國盯上了

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

5 創新藥泡沫破了?

分享

分享