單克隆抗體開發中的電荷異質性

-01-

引言

單克隆抗體作為生物制藥領域的關鍵分子,它的質量控制直接關系到治療效果和患者安全。電荷異質性作為單克隆抗體的關鍵質量屬性,直接影響藥物的穩定性、吸收效果、在體內的循環時間等等。電荷異質性受到多種因素的影響,例如生產過程中發生的各種翻譯后修飾,包括脫酰胺、糖基化、氧化這些化學反應,讓抗體分子帶上不同的電荷,形成了酸性、堿性變異體。監管機構像FDA、EMA對這方面規定非常嚴格。所以,怎么控制住這個電荷異質性,就成了保證單抗質量和療效的關鍵。

-02-

一、電荷異質性的來源和影響

電荷異質性到底是什么?簡單說,就是一批單克隆抗體里面,有些分子帶的電荷多一點,有些少一點,有些還是中性的。根據電荷多少,我們可以把它們分成三大類:主物種、酸性物種和堿性物種。主物種就是我們想要的那個主要成分,通常為色譜分析中的主峰。可能包含常見修飾(如N端焦谷氨酸化、C端賴氨酸缺失、CH2域天冬酰胺位點的中性聚糖)。麻煩的是后面兩類。酸性物種,顧名思義,它們帶的負電荷更多,在等電點上更靠前。主要源于天冬酰胺殘基的脫酰胺作用(pH升高、溫度升高加速),也來自糖鏈唾液酸化、糖基化、末端酸性基團。另一類是堿性物種,它們帶的正電荷更多。源于C端賴氨酸未完全去除、C端酰胺化、琥珀酰亞胺形成、N端谷氨酸轉化或其他結構變化。這些變異體的比例不是一成不變的,生產過程、用的細胞系、甚至儲存條件都會影響它們的含量。

這些電荷變異體,哪怕含量很低,也可能會影響藥物的療效、穩定性,甚至可能引發免疫反應。具體來說,它們會影響藥物在體內的藥代動力學PK和藥效動力學PD,也就是藥物怎么被吸收、分布、代謝和排泄,以及它怎么發揮療效。比如說,酸性變異體可能會降低抗體跟靶點結合的能力,那藥效自然就下降了。反過來,堿性變異體可能會改變抗體跟Fc受體的相互作用,這可能讓藥物在體內停留的時間變短,或者更糟糕,引起一些不希望看到的免疫反應。

總之,這些變異體會增加批次間的差異,讓生產和質量控制變得更復雜,審批也更難通過。正因為如此,監管機構像FDA和EMA才會把電荷異質性列為關鍵質量屬性,必須嚴格控制。所以,我們的目標很明確,要想辦法把這些變異體降到最低,確保生產出的單抗既有效又安全,批次之間高度一致,這樣才能實現可靠、可大規模生產的高質量生物藥。

-03-

二、分析電荷變異體的技術

要想知道電荷變異體有多少,得靠精密的儀器。目前主流的技術有這么幾種。首先是毛細管等電聚焦,cIEF。它能根據蛋白質的等電點pI把它們分開,分辨率非常高,是分析酸性、堿性和主物種的必備工具。其次是離子交換色譜,特別是陽離子交換色譜,CEX。它利用不同分子表面電荷的細微差別來進行分離,通過精確控制pH和鹽濃度的變化,能把各種電荷狀態的分子區分開來。還有液相色譜質譜聯用,LC-MS。這不僅能分離,還能告訴你每個組分的具體結構信息,比如有哪些PTM,這對于理解電荷差異的原因很有幫助。此外,還有一些輔助技術,比如電噴霧電離ESI和詳細的肽圖譜分析,能提供更深入的結構細節。當然,科技在進步,現在還有更先進的技術出現,比如成像毛細管IEF,icIEF,和集成的色譜質譜方法,它們能提供更高的靈敏度和分辨率。

-04-

三、電荷異質性的優化

單克隆抗體開發中電荷異質性的優化主要分兩大塊,培養條件和培養基成分。

培養條件

培養條件的優化包括溫度、pH、培養時間長短、光照、溶解氧等等。溫度是個關鍵因素。一般來說,把培養溫度降下來,比如降到32到34攝氏度,可以減慢細胞的代謝速度,也能減緩像脫酰胺這種非酶反應的速度,這樣就能減少酸性物種的生成。但是另一方面,溫度太低可能會影響某些酶的活性,比如負責切除C端賴氨酸的羧肽酶,導致賴氨酸切不干凈,反而增加了堿性變異體。所以,溫度需要仔細調控。pH相對容易控制一些。pH越高,通常脫酰胺反應越快,唾液酸化反而會減少,結果就是酸性物種增多。反過來,降低pH呢,可能會促進唾液酸化,同時讓N端的谷氨酰胺更容易環化成焦谷氨酸,這就有利于形成堿性物種。

除了溫度和pH,還有其他因素也會影響電荷異質性。比如培養時間,一般來說,培養時間越長,比如從第五天延長到第十四天,細胞經歷的時間更長,各種翻譯后修飾PTM就有更多積累的機會,結果就是酸性變異體的比例可能會增加。還有環境因素,比如光照。普通的光線照射也可能導致抗體上某些氨基酸殘基,比如色氨酸,發生氧化反應。另外,培養基里的溶解氣體,主要是二氧化碳和氧氣,它們的濃度也會影響細胞的代謝狀態,進而影響產物的質量。不過,這里要強調一點,有時候關于同一個參數的影響,不同研究可能會得出相反的結論。這并不是說研究錯了,而是因為生物過程本身就非常復雜!不同的細胞系、不同的抗體分子結構、不同的培養基配方,甚至不同的操作方式,都可能導致結果不一樣。這恰恰說明,我們不能想當然地套用別人的經驗,必須基于自己的數據,針對具體情況制定優化策略。這也就是為什么現在越來越強調數據驅動的工藝開發。

培養基成分

培養基里的成分,每一種都可能扮演著重要角色。比如葡萄糖,這是細胞的主要能量來源,但如果濃度過高,超過15克每升,它就可能通過非酶糖基化途徑,促進酸性物種的形成,還會影響糖鏈上唾液酸的分布。微量金屬,像鐵、錳,它們是很多參與PTM的酶的必需輔因子,比如負責切C端賴氨酸的羧肽酶、負責酰胺化的酶、還有糖基化相關的酶,都離不開它們。但同時,它們也可能催化氧化反應,所以得小心用量。銅就是一個例子,稍微多一點,可能催化氧化反應,增加電荷異質性。氨基酸是蛋白質的基本模塊,但也直接參與修飾。比如天冬酰胺,本身就是脫酰胺反應的底物;精氨酸可能被甲基乙二醛這些分子修飾;賴氨酸則關系到C端賴氨酸的殘留和糖基化。還有各種維生素、補充劑、水解物、丁酸鈉等等,這些成分可以調節細胞的代謝狀態、氧化還原平衡,是抗氧化還是促氧化,甚至直接影響那些PTM酶的活性。

傳統優化方法

歷史上,優化培養條件和培養基成分一直是控制電荷異質性的主要手段。常用的方法主要有這么幾種。單因素法,就是一次只改一個條件,其他都固定住。這種方法簡單直接,但最大的問題是它看不到變量之間的相互作用。于是后來就有了實驗設計,DOE,它能讓你同時改變好幾個因素,還能分析它們之間的交互影響。但即便如此,當變量一多,或者生物系統的反應特別復雜、非線性的時候,DOE也常常感到力不從心。后來人們又引入了統計建模,比如多元數據分析,MVDA,用主成分分析、偏最小二乘法這些工具,希望能從一大堆數據里找出隱藏的模式和關聯。但這種方法通常需要大量的數據,而且它背后的數學模型大多是基于線性假設的,而生物系統非線性是常態。所以,MVDA在捕捉那些復雜的、動態的PTM變化時,準確性還是有限。還有系統生物學,試圖從更根本的層面理解細胞,但它太復雜了,需要的數據量巨大,而且往往很難直接告訴你,為了減少電荷變異,我應該具體怎么做。

所以,總結一下,這些傳統方法在穩定一些基本參數方面還不錯,但對于解決像電荷異質性這種由一大堆復雜因素相互作用導致的問題,就顯得有點不夠用了。我們需要更強大的武器,這就是機器學習ML要登場的地方了。

-05-

四、機器學習在生物工藝中的應用

面對傳統方法在優化生物工藝時遇到的瓶頸,特別是那些復雜的非線性交互作用和海量的數據,機器學習ML就派上大用場了。ML是人工智能的一個分支,它的核心思想是讓計算機通過學習數據中的模式來進行預測或決策。

在生物制藥領域,ML主要有這么用法:第一種是監督學習,這是最常用的,使用標記數據集 (比如輸入: 溫度、pH、營養濃度; 輸出: 滴度、變異體比例)。監督學習又分兩種:回歸和分類。回歸是用來預測連續值的,比如預測具體的產量是多少,或者酸性變異體占百分之多少。常用的算法有支持向量回歸、隨機森林、梯度提升等等。分類則是把東西分成不同的類別,比如把一個批次的電荷譜型分成合格或不合格。常用的算法有決策樹、支持向量機,還有像隨機森林、梯度提升這種既可以做回歸也可以做分類的集成模型。

第二種是無監督學習,它不需要標簽,而是自己去發現數據里的隱藏結構。比如聚類,它可以幫你把相似的培養條件組合歸為一類,看看哪些條件經常一起出現,或者幫你找到代謝上的瓶頸。還有主成分分析PCA能把維度很高的數據降維,讓你更容易看懂數據背后的主要矛盾,比如揭示培養基里哪些成分跟糖基化模式關系最密切。

第三種是強化學習,這個比較新,它像訓練一樣,通過獎勵和懲罰,以基于反饋的方法來學習最優策略,特別適合做動態優化。

總之,ML提供了各種強大的工具,來應對生物工藝優化的復雜性。

-06-

五、展望未來:Bioprocessing 4.0 與智能工廠

機器學習在生物工藝里的應用非常廣泛。首先,它可以用來預測關鍵性能指標,KPI,比如產量滴度,或者關鍵工藝參數,CPP,比如某個特定變異體的比例。像人工神經網絡ANN、卷積神經網絡CNN、長短期記憶網絡LSTM這些深度學習模型,已經被成功用于模擬和優化CHO細胞的培養過程,可以提高生產率 15-25%。

其次,在培養基開發和優化方面,ML也很有用。可以用多元分析或者主動學習的策略,比如用梯度提升決策樹,來找出哪些培養基成分最重要,然后調整它們的濃度,提高細胞的生長和生產效率。甚至可以預測培養過程中某些關鍵營養物質比如氨基酸的動態消耗情況,或者搞清楚像酵母提取物這種復雜成分到底對蛋白質表達有什么影響。更重要的是,ML不只是靜態地優化一個終點結果,它還能進行動態優化。也就是說,在培養過程中,它可以實時監控數據,然后動態地調整培養條件,比如溫度、pH、補料策略,來維持產品質量比如電荷異質性在一個理想的范圍內,同時還要平衡產量和質量這兩個目標。

最近還有研究把ML和過程分析技術PAT結合起來,比如用拉曼光譜這種在線監測手段,實時獲取數據,然后喂給ML模型,讓模型去建立上游條件和下游產品質量比如糖基化、電荷異質性之間的聯系,從而實現更精準的上游控制。這完全符合質量源于設計的理念,用數據說話,提前控制。

展望未來,這些計算方法,特別是機器學習,正在被越來越廣泛地采納,目標是構建一個生物制藥的智能工廠。在所謂的Bioprocessing 4.0時代,基于機器學習的技術將扮演核心角色。這些數字AI就像生物工廠的虛擬化身,它們會持續不斷地分析PAT流數據和各種操作數據,然后在計算機里模擬和優化生產的每一個環節,無論是上游還是下游。未來的趨勢是,實時的預測性控制將取代傳統的終點測試。生物反應器會根據模型的建議,自動調整設置,把關鍵質量屬性始終控制在非常精確的范圍內。這樣一來,批次間的差異就會大大減少,生產失敗的風險也會隨之降低。更進一步,從這個過程中獲得的深刻見解,還可以反過來指導我們進行更合理的細胞系設計和培養基設計,把穩健的電荷譜特性從一開始就嵌入到產品開發的源頭。

所有這些創新最終都將帶來實實在在的好處。生產出的藥物更加穩定,生產成本更低,上市時間更快,而且能夠惠及全球更多有需要的人。最終的目標是,讓高質量的生物制劑變得更加經濟、更容易規模化生產,并且能夠更快地響應不斷出現的健康挑戰。

參考文獻:

1.Machine learning-driven optimization of culture conditions and media components to mitigate charge heterogeneity in monoclonal antibody production: current advances and future perspectives. MAbs.2025 Dec;17(1):2547084.

原文標題 : 單克隆抗體開發中的電荷異質性

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

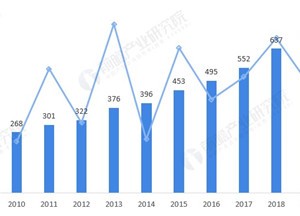

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

5 創新藥泡沫破了?

-

10 抗體可變區多樣性的來源

分享

分享