MDT腫瘤治療為何在中國難推動?

中國執業醫師和執業助理醫師總數全球第一,但質量?甚至不能比肩周圍的發展中國家,遑論歐美。醫學教育的非均質化導致中國很難出現強有力的多學科專家團隊,也就很難去制定個性化治療方案,從而解決重大、疑難、復雜的病例。

一座摩天大樓動工,必定基于完整的工程圖紙,一輛高性能轎車出廠,離不開精密的零部件設計,方案先行同樣適用于復雜的中晚期腫瘤治療,尤其是個性化、多學科的治療方案。

腫瘤治療的1.0版本始于上個世紀50年代。前身為英國駐津屯軍醫院的天津市立人民醫院(現天津市腫瘤醫院)在1952年建立我國首個腫瘤科,由韓國籍轉中國籍的腫瘤專家金顯宅創建。1931年,金顯宅從協和醫學院畢業留任協和,他擅長以精細的外科手術治療腫瘤,是中國腫瘤醫療之父。

1959年,是日壇醫院(現中國醫學科學腫瘤醫院)從協和醫院腫瘤科分離出來的第二年,是在比利時、英國學習腫瘤學和放療學科的毛里求斯華僑吳桓興回國的第13年。那一年,吳桓興、金顯宅、李克農上將長女李冰,連同現年89歲的孫燕院士一起在日壇醫院建立了中國獨立的腫瘤內科化療科。至此,包含內科、外科、放療科的中國腫瘤治療1.0版本建設完備。

“我們絕大多數基層腫瘤醫生剛整明白1.0版本的手術、放療、化療,才對2.0版本的微創、腹腔鏡有所了解,他們對3.0版本的手術機器人、遠程醫療以及4.0版本的基因編輯、三代測序、PD-1(抑制劑治療)可以說知之甚少,甚至一無所知。”李定綱以工業體系的演進為參照,簡化出腫瘤治療的4代版本。

在他看來,腫瘤醫生應該具備1.0到4.0技術疊加的貫穿知識體系。在這個時代,機械化建設基本完備,信息化建設已經趕來試水,應接不暇之際,智能化建設又接踵而至。順應技術繁復的時代邏輯,個性化、多學科腫瘤治療需求被倒推而出,接過重擔的是成長于我們失衡教育結構中的醫療人才。

難推動的MDT腫瘤治療方案

在腫瘤領域,英國牛津大學醫學院血液腫瘤中心較早提出了個性化多學科治療方向。

“大醫精誠、以人為本,個性化的治療方案一定要根據病人的個性化信息來制定。”李定綱所說的個性化信息包含病人的生物學信息、心理學信息、社會學信息,缺一不可。

基因、免疫、細胞學、解剖學,以及生化、生理、影像等各項數據與指標,屬于生物學信息,類似人的指紋與虹膜,獨一無二。心理學信息中更多呈現出是病人的個人訴求。具體到依賴醫保支付,還是有意愿購買高端技術與服務,這屬于經濟承擔范疇的社會學信息。

從生物、心理、社會層面出發搜集信息,經過多學科職業化的專家團隊整合分析,最終制定治療方案。

牛津大學腫瘤醫學教授、前歐洲腫瘤學會會長David Kerr教授認為多學科腫瘤治療(MDT)是未來趨勢,外科、放射科、病理科、腫瘤科、緩和醫療中心和臨床護師及其他相關專業成員都包含于MDT。

牛津大學醫學院血液腫瘤中心主要收治疑難復雜病患,這些患者要經過初級MDT轉送到高級MDT的篩選,這中間又需要經過MDT臨床管理標準、對MDT患者選擇、問題甄選、個性和醫療信息提供等多個環節。

我們的腫瘤患者中間,病例的復雜疑難程度遠高于牛津大學醫學院血液腫瘤中心收治的病患,但個性化、多學科的腫瘤治療方案要在中國推行,卻有兩大現實障礙——醫療體制和專家團隊。

“離義”是李定綱眼中現有主流醫療體制發展產生的畸變,他說:“中國現有的公立醫療體制,以績效考核為主,每個科室有各自的量化考核標準,醫學小組之間都在競爭,占有病人、作出績效成了大部分治療行為的目標。”

制度層面的利益屏障,致使個性化、多學科的治療方案依附生長的土壤缺失。另一層面是直接觸發治療方案的醫生。

“醫療消費是特殊的,由醫生引導消費取向,高水準的專家團隊能在瞬間將患者引導到正確的治療方案中,帶給病人最好的療效,延長生命、減輕痛苦。”現實中,很多中晚期腫瘤患者找不到這樣的多學科專家團隊,最終錯過了治療窗口期和治療方案,信息不對稱是表層因素,中國醫生的非均質化教育是問題本源。

落伍的醫學教育結構

從世界頂級的約翰·霍普金斯大學腫瘤醫學院腫瘤外科開始,李定綱不斷下沉,在大三甲、區屬醫院、民營醫院、縣級醫院,還去最底層的村鎮做過小手術。跑完整個醫療體制鏈條后,他最深的體會是中國醫學教育的非均質化,這導致了中國人才質量的極不均衡。

1980年代,協和醫院教育家張孝騫教授提出“四六八制”教育制度,四年教育培養基層實用性醫生,六年教育培養省會中心城市骨干醫生,八年制教育培養國家科研人才。

三十多年過去,中國的醫學教育制度還沒理順。國家重點院校走八年制本碩博連讀,這是以協和為代表的極少數,部分老牌院校推行七年制的本碩連讀,大部分本科院校為為五年制,還有很多三年制的專科院校。

“這種結構本身是錯誤的,就像130年前的美國,醫學教育學制、教材、訓練方法不統一的混亂局面。”歐美在一個世紀以前引入德國體系結束了混亂,確立八年制醫學教育制度,使得醫生素質整體提升。

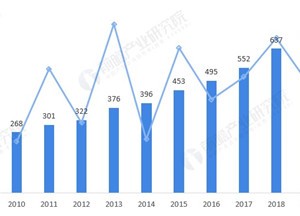

三年前,國家統計局發布報告顯示,中國執業醫師和執業助理醫師有282萬人,放之全球,無出其右。數量第一,但質量?甚至不能比肩周圍的發展中國家,遑論歐美。

李定綱向《四百味》講述了自己的親身經歷,在美國時帶著孩子去看私人家庭醫生診所,醫生是個身高馬大的小伙子,交談間知道他畢業于霍普金斯醫學院,結束住院醫后就回來跟家人合開診所,當時非常詫異。了解多了發現,國外經過嚴格培訓的全科醫生并不都向往去大醫院做外科,選擇做社區醫生的醫學生不在少數。

優秀的醫學人才下沉基層能給患者最直接的服務。中國新醫改推出分級診療,基層建設綿軟無力,所謂的社區全科醫生中,最多的是大專生,本科生都極少。

八年制教育接軌國際,但從中走出的醫生有95%流向只占醫院總數5%的大三甲,那里永遠不缺病源,被黃牛圍著的醫生疲于診療,在具體病例中“修煉升級”,還有更多被“冷落”的醫療人才郁郁不得志。中層公立醫院病人流失嚴重,以診斷為主,高級別的創傷性治療很難觸及,缺少大三甲高強度的實操歷練,進修名額難得,技能無門。

“基層人才幾乎沒有,中層人才安穩度日,三甲人才既有超負,也有堆積浪費。在中國非均質化教育體系下,要腫瘤MDT治療團隊和治療體系,滿足中國中晚期腫瘤人群治療需求,各自為政的體系難以形成集團軍作戰的優勢。”

國家對醫療的投資,先讓硬件“富了起來”,軟實力長期孱弱,如今出現反噬。通過政策疏導,解放醫生生產力是促進腫瘤治療在內的眾多學科發展最立竿見影的方法。

“實體+互聯網”治療方向

即使中國的醫療人才只有少部分屬于頂尖,但這部分人中還有不少被閑置于大三甲醫院。對于解放醫生生產力,李定綱認為“互聯網是一個機遇”,為醫生活力的釋放提供了出口、平臺和通道。

人工智能結合云存儲功能,患者的完整信息通過網絡呈現在遠程專家面前。通過政策釋放出來的醫生生產力集合為多學科專家會診團隊,為病人提供方便、高效、精準的個性化治療方案。

關于個性化、多學科的腫瘤治療方案,觀念轉變應該最先發生。

首先,管理層面,提出具體要求,弱化口號概念;其次,醫生層面,面對伴隨復雜慢病的中國老齡腫瘤患者,要轉變單一治療思維,有多學科協作意識;最后,病人層面,急需改變傳統的大三甲消費觀念。

在當下的醫療大環境中,“實體+互聯網”的腫瘤治療方向是李定綱幾經思考的結果,治療方案終歸要落地于診療場景。醫生形成新的團隊、遵循新的理念、利用新的協作方式、產生新的利益紐帶,這樣的重構目前最可能發生在醫生集團。

“醫生集團是一個虛實結合的組織團體,一定是有落地醫療平臺的,或者是醫生聯合診所,或者是民營醫院。將醫生集團的專家技術團隊移植到實體平臺,再利用虛擬工具,進行遠程會診,先制定個性化、多學科治療方案,再在醫療平臺發生治療行為。”李定綱解釋道。

與醫生集團連接的實體一端是民營的腫瘤醫院和腫瘤中心。

隨著中國人口老齡化加劇,同時,人的生命趨勢表現為高齡化持續延長,腫瘤疾病也將進入高發期,腫瘤專科醫院、腫瘤中心合理布局之后,伴隨而生的是“腫瘤經濟產業學科”。

中國1.8萬家民營醫院中,陸道培院士以一己之力撼動血液病半壁江山,創辦陸道培醫院;欒國明、石祥恩、于春江三位腦科專家出走體質,創辦三博;中國白求恩式醫生徐克成受原衛生部長耳提面命,創辦廣州復大。

“一人杰,百科興,三軍有帥,才能叱咤風云。沒有好的帶頭人,何談腫瘤學科做大、做強、做特。”中國民營醫院的斷代之殤,在腫瘤產業學科可預見的發展中將充分體現。

與產科等低門檻學科不同,腫瘤學科的產業化以足夠大的人群為拉動需求要素,這一點正在發生,毋庸置疑,同時還要滿足三大特征——知識密集型,具有高科技產業特色;知識科技型,更新要快;人才密集型,組建多學科團隊。

跨過高門檻,擔得高風險,李定綱覺得腫瘤產業雖負重前行,但仍大有可為。

作者:楊亞茹

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

5 創新藥泡沫破了?

分享

分享