日美制霸30年,國產CT球管市場發展前景如何?

自1972年第一臺EMI型頭顱CT問世以來,CT已經歷經五代發展。然而,近50年過去了,這一早已成為醫療機構標配的設備卻始終沒能實現完全自主的國產化發展。追其究竟,球管、探測器等CT核心零部件成為國內醫工廠商難以逾越的關隘。

很長一段時間內,國內具備CT球管生產能力的廠商僅珠海瑞能一家,且其2012年獲NMPA審批的RX系列球管性能較為局限。那時,瑞能球管的平均生命周期僅5萬掃描秒,遠低于國際同行超過20萬掃描秒的水平。

相比于參與者稀少,幾乎無人探討的國內市場,海外市場的表現顯得話題感十足。2001年,開創球管替代市場的Dunlee被飛利浦收購;瓦里安于2012年成立Varex前身——影像部件事業部(ICB)后,又于2017將其拆分上市;2015年,全球制造和分銷公司Richardson Electronics通過收購著名的IMES公司加入替換球管市場,開始為飛利浦、西門子、東芝等市場主流CT提供替換服務……頻繁的并購投資背后,是海外市場不斷升級的技術與充分競爭的市場。

轉機大致是在2018年。那年6月,聯影醫療低調研發的UHCT0550球管獲批NMPA,成為國內第二家具備CT研發銷售能力的企業。隨后一年中,昆山醫源、麥默真空的CT球管相繼獲批,瑞能醫療也在2019年12月帶來了新產品RH406,可替換飛利浦、東軟醫療等國內主要廠商的CT球管。

CT球管市場的國產化正重塑國內CT整機市場與國內CT替換市場,其中,替換市場的市場變化尤為明顯。

過去國內的CT第三方維修市場囿于缺乏球管自研能力,只能以采購原廠球管的方式兜售維修服務,這好比手機維修廠商必須采購原廠設備進行維修,隨之而來的是不可壓制的高昂維修費用。如今,國產替換球管興起,原廠球管正面臨新一輪的競爭挑戰。

整個市場逐漸積聚活力逐漸外顯。2021年春季CMEF之上,我們意外看到了諸多球管企業來到影像區,國產CT球管廠商正在崛起。

那么,國產CT球管的市場究竟如何?市場門檻在哪里?參與者是誰?未來將迎來怎樣的發展趨勢?本文將對這些問題進行一一解答。

球管特征與市場環境介紹

作為CT的核心零部件之一,球管管芯的本質屬性是一種高值消耗品。因此,球管市場規模取決于CT的普及程度與應用程度。

2015年5月,國務院發布了實施制造強國戰略的第一個十年行動綱領《中國制造2025》,該政策的提出對本土醫學影像裝備設備生產企業的高端化與產業化提供了有力支持,為大型醫療設備的研發銷售開了一個好頭。

更為具體的政策出現在2018年。《大型醫用設備配置許可管理目錄(2018年)》重新界定了大型影像設備的配置方式:16排及以下CT不需要行政審批;首次配置的單臺(套)價格在1000—3000萬元人民幣的大型醫療器械、64排及以上CT的配置管理權由國家衛生健康委員會向省級衛生健康委員會轉移。

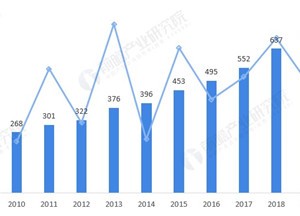

以政府公共支出為支撐的基層醫療市場深受鼓舞。由于分級診療需要不斷完善其能力,國家對基層醫療機構給予直接資金扶持,助其改善硬件設施。政策之后。基層醫療機構開始廣泛采購16排CT,球管的整機市場與替換市場皆因此迎來海量增量。

高端CT的需求則呈現多樣化的態勢。一方面,隨著各地三級醫院年營業額大幅提高,購置CT的資金壓力已經明顯降低,一家醫院同時擁有數臺CT已成為常態。配置許可權轉移后,各地三甲醫院開始廣泛采購高端CT,提升醫院學科能力,進而提升綜合競爭力。另一方面,獨立影像中心的崛起也掀起了高端CT購置潮,將資金花在高端影像設備這一“刃尖”上。時至2019年末,我國64排以上CT的配置總量幾近翻了一番。

需求端變革外,供給端也因新玩家的加入而遭遇大洗牌。國產CT整機廠商聯影、東軟醫療、安科等企業研制的經濟型CT快速占領市場,促使國際醫療影像設備制造商推動本土化戰略,紛紛在中國建廠,以實現CT系統和部件研發、生產的本土化。

通過優化供應鏈控制成本的重要性已經堪比技術創新。這場角逐之后,CT的成本和價格逐年降低,整個市場迎來空前繁榮——這也是球管的繁榮。

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

分享

分享