靠著“生長激素一哥”這塊金字招牌,長春高新過去十多年幾乎把中國兒科內分泌賽道吃了個遍。

但2024—2025年,行業的風向與公司的財務曲線一起轉了彎:集采與競品疊加、渠道和支付環境變化、疫苗與中藥板塊的周期性波動,都把這家老牌白馬從“盈利機器”拉回了“增長的起點”。

公司上半年披露數據里,收入幾乎原地踏步、利潤明顯承壓,這不是孤立事件,而是商業模式從“高壁壘現金牛”向“創新驅動+多元管線”的艱難換擋。赴港二次上市的決議,看似是“資本動作”,本質是在給新戰略尋找敘事錨點與資金彈藥。

01 主業“觸底”,卻缺乏足夠向上空間

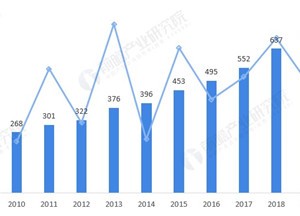

2025年上半年,長春高新收入持平但利潤下滑,核心子公司金賽藥業營收逆勢增長到54.69億元,卻未能轉化為利潤的相應改善;百克生物大幅下滑,華康藥業與地產板塊保持小幅正增長,整體拽不動集團利潤曲線。

更關鍵的是費用結構的躍升:銷售費用23.86億元、管理費用7.24億元,分別同比+23.43%與+31.26%,意味著為守住份額和推進新品做的“肌肉訓練”,短期直接吞噬了利潤。

拆業務線看更清楚:

1)生長激素仍是現金流底盤,但“以價換量”的性價比在下降。一方面,省級帶量采購及區域集采對長效水針價盤形成硬約束,浙江等地中標執行后價格顯著下探,行業降價成事實;另一方面,兒科端的自然滲透率經歷多年教育與拓展已接近“可得人群”的階段上限,新增增量開始依賴成人適應癥拓展與基層下沉,兩者都不如兒科端“起量快、回款穩”。這解釋了為何金賽的收入可以同比小增,但利潤端明顯受擠壓。

2)疫苗/百克生物處在周期低谷。上半年百克生物收入約2.85億元,同比-53.93%;歸母凈利潤為負。這既有產品結構與放量節奏的客觀周期,也疊加了渠道與競品壓力。對于集團層面,這一塊當下更像“波動變量”而非增長引擎。

3)中成藥/華康藥業與地產貢獻穩定但天花板明顯。華康藥業收入約3.78億元、地產收入約4.60億元,上半年都實現小幅增長,但這兩塊無論在毛利率還是成長性上都難當集團中樞級增長引擎。

從結構到勢能,主業確有“觸底”的跡象:金賽收入未再下墜,渠道與產品結構調整(長效占比提升)起到托底作用;但向上空間依舊受制于三座大山——價格錨定、適應癥拓展速度、渠道體系與患者支付習慣的再教育成本。

當費用端高舉高打、行業價格中樞下切,現金牛就不可避免地變成“低脂牛”。這也是為何公司會選擇把資源更快地轉向創新藥與海外:在舊坡起新車,坡道更長、扭矩更小,換擋是理性的,但代價就是盈利曲線的階段性震蕩。

02 赴港上市的“必要性”與“充分性”

公司董事會已審議通過擬發行H股并在港交所主板掛牌的議案。管理層給出的邏輯很清楚:全球化戰略+海外融資能力+品牌國際化。站在公司當前的資產負債表與利潤表之上,這一步的“必要性”不難理解。

必要性一:研發強度已來到“不退路”的區間。上半年公司研發投入13.35億元,同比增長17.32%,研發投入占比提升至20.21%,其中研發費用11.55億元,同比增長30.22%。這在A股大中型醫藥公司里屬于“頭部”,背后是十數條處于臨床/申報階段的分子、適應癥拓展與制劑工藝升級的長期投入。

必要性二:A股與港股的投資者結構差異。醫藥創新周期長、信息不對稱高、審評與支付政策變量多,長線資金的“容錯心態”在估值里非常關鍵。港股的“全球資金池”與更活躍的二級市場跨境做多/做空參與者,既可能帶來更好流動性與更大波動,也有望帶來與海外同業更可比的估值錨。對一只開啟創新藥商業化元年的公司,資本市場“聽懂你的故事”與“能給你時間”都很重要。

不過,充分性并不性感。

赴港只是融資與定價平臺的切換,不天然改變基本面。如果創新藥上市不及預期、醫保準入進程與支付價格不及預期、國際化推進慢,估值中心仍會錨向現金流質量。

另外,港股“生物醫藥估值譜系”的波動極大,成敗在臨床數據與商業化路徑。公司要把“研發強度”轉化為“現金流強度”,必須跨過三道門:真實世界療效與安全性、醫保(或商保)準入與放量路徑、醫生教育與學術共識建立。

港股二次上市若沒有清晰的國際業務與海外銷售曲線,很難獲得稀缺性溢價。到目前為止,公司還是以國內現金流+部分海外BD的雛形為主,資本市場會更看重一年內的可驗證里程碑(醫保準入、放量數據、海外注冊節點等)而非長遠口號。

03 國際化與創新藥

國際化目前仍是“小占比+高增長”的典型組合。公司口徑稱海外業務在2024年實現“突破式增長”,增速高,但絕對值偏小;這意味著在集團口徑里,海外收入對利潤表的撬動還不夠,更多是“戰略延展”的信號。

把海外做大,繞不開三件事:注冊/準入、渠道與學術推廣、醫保支付有限與銷售合規壓力。傳統激素類產品在新興市場的放量速度,取決于當地法規與醫療體系成熟度;而創新藥出海的難度更高,往往需要本地臨床橋接、伙伴協同或授權出海,周期與成本都不低。

創新藥是公司最想講、也最該講的故事。公司自研的IL-1β單抗(商品名“金蓓欣®”/伏欣奇拜單抗)已于6月30日獲批,是國內首個同通道產品,瞄準痛風等炎癥場景,屬于機制差異+未被充分滿足需求的交叉地帶。從臨床與支付視角,這個品種要回答三道題:

1)與現有治療(小分子/激素)相比的真實世界優勢;

2)醫保準入與價格錨定(商保為補充):若難以快速進入國家醫保目錄,定價與可及性會限制放量速度;

3)科室共識與路徑納入:風濕免疫/內分泌/骨科等多學科的共識與路徑,決定了醫生是否愿意“用起來”。

而且,公司創新管線不僅限免疫炎癥,還在女性健康、腫瘤、內分泌代謝等方向鋪線,但真正影響利潤表的,只有能進醫保并放量的那幾條。研發投入的厚度已足夠,接下來要靠數據與準入來“蓋章”。

把主業、創新、國際放在同一坐標系里,我們可以得出一個更“冷”的判斷:

現金牛業務(生長激素)短期穩住、難言再繁榮。價格錨定與人群天花板決定了它的“增速上限”,更多承擔“現金流供給”的角色。

創新藥進入兌現期,但兌現不是“講過就算”。上半年公司把研發強度拉到20%+,這是向“Biotech化”的結構性遷移,但數據、準入與學術三件套缺一不可。

04 結語

長春高新正從“單核現金牛”走向“多核增長”——這條路對任何一家中國醫藥公司都是必經之路,但不是坦途。

A股的白馬溢價,曾建立在穩定的價格體系與清晰的醫生教育路徑之上;而未來的估值,要押在研發選擇、臨床數據、準入策略與國際化執行之上。赴港上市能帶來更廣的資本受眾與更靈活的融資工具,但不能替代產品力與執行力。

真正能改變公司中長期定價權的,是“創新藥的首年放量數據+海外注冊或授權的實質性突破”。如果這些節點在未來12—18個月連續出現,長春高新的“新敘事”才算立住;反之,故事講得再動聽,利潤表也會用最樸素的方式還原——現金牛在瘦身、研發在燒錢,估值就會在區間里反復。

所有的宏大敘事,最終都得落在兩組數字上:收入/利潤的結構變化與研發/國際化的里程碑進度。這既是公司向上的路標,也是投資者判斷“性價比”的錨。

撰文:梅江

編輯:大海

分享

分享