現階段醫療太賴AI真的穩妥嗎?

人工智能不管怎么+,都不能、更不允許改變這個行業的根本初衷,否則就是犯罪。

AI似乎有點過熱了,熱的似乎要“脫軌”。

從1956年被四位美國科學家提出概念以來直到到2016年,整個人工智能AI的第一個60年幾乎波瀾不驚。盡管有“三起兩落”的曲折過程,但好像并沒有引起太多關注。

不過從近年開始(有人說2016年是AI元年,有人說應該是更早),AI受到了前所未有的關注。從學術界到產業界,從產業界到資本市場,人工智能正在通殺四方,且有越來越猛的趨勢,讓人心驚膽顫、猝不及防。

正式在這樣的背景下,一場以“硬科技”為核心的人工智能技術、應用與商業化全球大會拉開帷幕。除了全面而系統的總結了人工智能近期的種種,還在努力讓這個瘋狂的AI回歸理性而健康的軌道上來。

11月7日-8日,以“硬科技改變世界,硬科技引領未來,硬科技發展西安”為主題的2017全球硬科技創新大會在西安正式拉開帷幕,當文化古城和新興技術融合,我們看到硬科技各個領域的創新思維的激蕩。

據了解,本次全球硬科技創新大會由開幕式、主論壇、分論壇及多場系列活動組成,圍繞人工智能、航空航天、生物技術、光電芯片、信息技術、新材料、新能源、智能制造等硬科技“八路軍”領域為重點。

在這場大會上,“人工智能+未來醫療”無疑是其中一個引人注目的話題。為此,我們采訪了中國工程院院士、副院長,腫瘤生物學國家重點實驗室主任、國家臨床藥理基地主任、原第四軍醫大學校長樊代明,希望能為業內做參考之用。

樊代明院士先后承擔國家863計劃、973計劃、國家攻關、國家重大支撐、國家自然科學基金等課題,是首批國家優秀中青年人才專項基金及國家杰出青年基金的獲得者,首批創新研究群體學術帶頭人。2017年6月23日,樊代明獲科學中國人2016年度人物之杰出大學校長獎。

500篇 VS 5篇,有用的論文才是好論文

一直以來,國內的科學界都有一個頑疾,那就是技術在從實驗室走向產業、走向應用的過程,異常艱難,有時候甚至會數年停滯不前。由此也造成了一種奇怪現象:各種論文滿天飛,而產業界卻依然嗷嗷待哺。

在醫學領域也是一樣,國內很多專家學者級的醫生,動輒都能寫幾十篇、上百篇論文,涉及到醫學理論的各個領域,看似繁花似錦。但是真正到了臨床驗證,到了將技術用于治療的時候,往往會脫節,往往是“報告廳里唾沫橫飛,手術臺上手足無措”。

這可不要人命嗎?

“不是說寫論文不行,而是說要寫了有用,寫了能真正用于臨床治療。”樊代明院士說,“比如有一個醫生,一輩子只寫了五篇論文,或者八篇論文。看似很少,但這些論文是他在臨床過程中已經總結出的經驗,對病人有用,這就是好的論文!

“如果大家都這樣做,當千百萬的醫生各自都寫出這樣的論文以后,就形成了新的醫學知識體系,不是很好嘛?

“而如果我們完全地按照科學家的要求,一個人寫幾百篇,其實到最后它很難整合作為醫學治療中去,這是我的觀點。”

“人工智能+未來醫療”的核心基礎是“醫療”

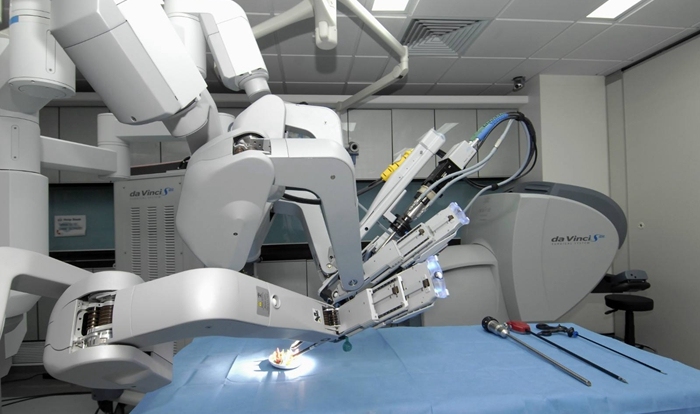

作為硬科技“八路軍”中的重要一員,人工智能在醫學領域的技術應用由來已久,也有了很多成熟和成功的案例。這其中最為知名的當屬達芬奇手術機器人,也是“人工智能+未來醫療”的一大典范。

在美國,達芬奇機器人已經非常普及,在包括社區醫院在內的全國5000多家醫院里,達芬奇機器人的裝機量已經達到2200多臺。

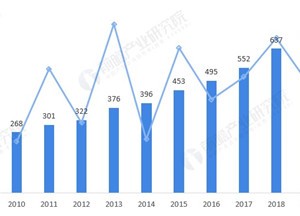

在中國,售價高達2000萬元人民幣的達芬奇手術機器人在過去三年中分別賣出10臺(2014年)、13臺(2015年)、15臺(2016年),分別增長了30%,15.4%,達芬奇手術系統在中國大陸的裝機達到了62臺(截止2017年3月4號)。在過去7年中,達芬奇機器人手術量更是基本實現了每年翻番的增長,尤其是在2016年,其全年手術量突破了1.5萬臺,達到了近1.8萬臺手術。

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

5 創新藥泡沫破了?

-

10 抗體可變區多樣性的來源

分享

分享