現階段醫療太賴AI真的穩妥嗎?

“不管科技怎么發展,硬科技也好,人工智能也好,首先我是一名醫生。而作為醫生,要解決的是人類健康和治病問題,所以一定要首先對醫學有正確的意識。”樊代明院士直接了當,點明了AI和醫療的先后關系。

“當然,我們需要科學,或者科學的方法來推動醫學的發展,這也是被歷史事實證明的。科學,尤其是咱們說的硬科技對醫學來說,有很大推動作用,這更是不爭的事實。

“但是醫學有自己的本質,比如我剛才(在今天的硬科技創新大會上)講的科學方法在醫學研究中有很大的局限性。這些是需要靠人文,靠心理,靠藝術,來加以補充的,因為我們針對的不是死物,是一個活生生的人,而現在的導向,就是這種過于基礎的,順勢的或者立體的研究,實際上就和人走的很遠了。怎么把這些研究和活生生可變的人聯系,就是未來醫學發展的方向。

“顯然,我并沒有反對科學技術,我也沒有反對這種微觀的研究,我們提倡的是整合。一定要在微觀研究中和人體的疾病,和人體的整個健康相聯系,而不是割裂開來的,這是我的觀點。

“否則的話,如果我們按照科學家的要求來要求醫生,我們可能就做錯了。那人人都成了科學家,會怎樣?如果沒有醫生了,你愿意去找科學家看病嗎,你敢找AI去看病嗎?

“這里并沒有否定科學和科學家的作用,而是按照不同領域的要求來做要求,比如我們要求醫學和醫生的正確方向。”

“人工智能+未來醫療”,或者稱為“未來醫療+人工智能”更為合適。它的根本目的不是為了顯示我們的技術有多牛,也不是為了做出好看的PPT和BP,更不是為了融更多的資、賺更多的錢,而是為了4個字:治病救人。

這恰恰就是“醫療”的根本目的,不是嗎?

毫無疑問,這個道理在醫療領域是這樣,在其他領域也是一樣。加入了AI的無人駕駛,是為了讓駕駛更快更安全更省心,但絕對不會改變交通出行的“為了到達”的初衷;工業機器人,也不會改變工業領域“生產制造”的本職。

人工智能不管怎么+,都不能、更不允許改變這個行業的根本初衷,否則就是犯罪。

目前AI對醫學幫助有限,醫生不能全依賴人工智能

AI人工智能作為一種新興的、前沿的技術,已經對社會生產生活的很多方面都產生了深遠的影響。在醫學領域也是一樣,達芬奇手術機器人的貢獻有目共睹,可穿戴式老年健康產品、基于圖像識別的病理切片分析等等,或在研發中,或已經有了市場化產品。

不過,就目前的弱人工智能階段來看,它的影響作用并沒有想象中的那么巨大,而很多尚處在實驗室襁褓期的也并沒有顯示出實用價值。

“現在我們提倡硬科技,提倡人工智能,這沒有錯的。但是我們只能把其中某些東西、某些技術拿到醫學上用,而不是一股腦的用。”在樊代明院士看來,人工智能還不足以全面應用。

“人工智能對我們醫學的幫助很大,但它只能幫助某些東西,至于是哪些東西其實顯而易見。最明顯的就是,你不可能把所有的病人表現和生病的癥狀都輸進去,因為每個人在不同時刻都會發生變化,而人工智能起碼到現在還到不了這個跟蹤和分析的水平。

“如果一旦出錯,就是不得了的事情,會出人命的!就像我剛才在演講的時候,它(某語音識別系統)就把我說的‘諸位’翻譯成了‘豬位’,豬的位置。在這個場合,是個小事情,當笑話來講的。但到了醫學領域呢?

“我現在沒出血,機器人按照沒出血的治。但緊,接著話還沒說完就大出血了,機器人還是按沒出血的治,病人是不是就被治死了?”

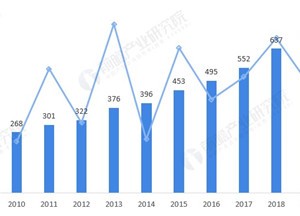

至少從現階段來看,治療過程中的瞬間變化,有無窮大的可能性,離開了醫生是不可想象的。而以精確著稱的達芬奇系統,在1.8萬臺手術中泌尿外科手術占40%,普外科手術占32%,胸外科手術占12%,婦科手術占11%,其它5%。可以看出其手術也主要集中于泌尿外科和普外科。

“所以我們不要苛求任何事情都能被科學、被機器人解決,起碼現在還做不到。

“不過,起碼AI幫我們完美的解決了掛號的問題,這已經是一個很好的開始了,不是嗎?”樊代明最后說。

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

5 創新藥泡沫破了?

分享

分享