“去化療治愈”,中國PD-1創造胃癌新歷史

開發腫瘤藥物本就是挑戰,而研發用于治療胃癌的藥物,更是難上加難。

近年來,盡管胃癌的治療手段持續增多,但還存在不少待解“懸念”:最受關注的無疑是,胃癌圍手術期治療的變革何時會到來?

K藥、O藥在該領域的相繼失利,一度讓免疫療法在胃癌圍手術期領域的突圍蒙上陰影。好在,希望又持續涌現——MATTERHORN研究取得積極頂線結果,讓患者看到曙光;近日,復宏漢霖的PD-1抑制劑H藥漢斯狀,又在該領域邁出了關鍵一步。

10月9日,復宏漢霖宣布,H藥聯合化療新輔助治療、后續單藥輔助治療胃癌的III期臨床研究(ASTRUM-006),在期中分析中達到了主要研究終點無事件生存期(EFS),支持提前申報上市。

這一結果意味著,H藥成為全球首個在胃癌圍術期(術前新輔助+術后輔助)治療中,以免疫單藥取代術后輔助化療的方案。

換句話說,中國PD-1在胃癌圍手術期治療領域創造了新歷史。

/ 01 /更大的市場,更嚴峻的挑戰

胃癌圍手術期治療是更大的市場,也是更嚴峻的挑戰。

更大的市場,核心在于患者的需求與規模。

所謂圍手術期,指的是術前、術后的治療,作用是幫助患者達到手術指標,并讓術后預后效果更佳。這一方向契合胃癌治療的趨勢——目前,根治性手術仍是治愈胃癌的唯一手段。但當前胃癌治療存在明顯短板:手術切除率低,獲得根治性切除的患者比例少,且Ⅱ期以上患者術后復發率居高不下。

相關研究表明,局部進展期胃癌術后復發率為40%-70%,2次術后的5年生存率不足25%。提高手術切除率、尋求更有效的手術治療以外的其他治療手段是胃癌治療研究的發展方向。也正因此,新輔助治療/輔助治療在胃癌患者中的作用逐漸被認可。

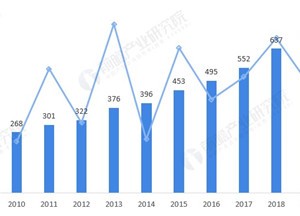

與之對應,圍手術期治療針對的階段更“早”,目標群體主要是Ⅱ/Ⅲ期腫瘤患者。我國胃癌新發病人數在36萬左右,根據中國國家癌癥登記中心的統計研究數據,我國接近60%胃癌患者處于該階段。這也意味著,胃癌圍手術期患者目標人群超20萬。

更廣泛的應用群體,自然對應著更龐大的市場規模。據測算,全球該市場規模約在60億美元-70億美元。此外,與晚期胃癌治療領域新療法扎堆的紅海競爭不同,“早期”胃癌圍手術期仍是潛力巨大的藍海市場:

截至目前,全球尚無免疫療法在胃癌圍手術期領域獲批。這直接導致當前圍手術期治療仍以化療為主,但受化療的不良反應、并發癥等因素影響,許多患者無法完成完整的治療方案,且化療的療效存在明顯“天花板”。

這一現狀的背后,是早期腫瘤藥物研發所面臨的更高維度的挑戰——不僅要對療效和安全性提出極致要求,更需精準把握治療時機、篩選優勢人群,任何一環的疏漏都可能導致全局失利。

最具代表性的案例是,在胃癌圍手術期治療領域,K藥、O藥兩大明星藥物相繼在此折戟。K藥開展的Ⅲ期研究KEYNOTE-585,其主要終點無事件生存期(EFS)未達到統計學意義;O藥的Attraction-5研究,則未達到無復發生存期(RFS)的預設終點。兩者的雙雙失利,為整個領域敲響了警鐘。

當然,失敗之中亦藏有轉機。他們亞組分析顯示PD-L1高表達、MSI-H等患者生存獲益明顯,這強烈提示:面對胃癌這一高度異質性較強的瘤種,在試驗設計之初就必須考慮選擇治療優勢人群,制訂分層治療策略。

未來的研發方向已逐漸清晰,新一輪競逐悄然開始。誰能率先在胃癌圍手術期治療領域實現突破,誰就能定義該領域未來的治療標準——這既是患者的期待,也是藥企不容有失的藍海機遇。

/ 02 /被改寫的歷史,H藥的一大步

免疫療法,注定會是胃癌圍手術期治療的變革者。

雖然K藥、O藥在此領域失利,但PD-L1抑制劑度伐利尤單抗仍成功突圍,且已在美遞交新適應癥NDA,FDA預計將在2025年第四季度作出審批決定。

而如今,復宏漢霖的H藥憑借前瞻性的臨床設計與卓越的數據,正在將胃癌圍術期治療的競爭推向一個全新高度。

第一,復宏漢霖的H藥直指“去化療”的更高目標,是胃癌治療領域的歷史性一步。

臨床中,部分患者在胃癌術后無法耐受化療副作用,因此放棄了術后輔助治療。

海外藥企成功的研究,實際上并未完全解決上述痛點。因為方案設計中無論術前還是術后,均需聯用化療。這種方案是否適用于上述不耐受化療的患者,目前仍存在疑慮。

而復宏漢霖的ASTRUM-006研究做出了一個關鍵決策:術前采用“H藥+SOX化療”,術后則直接采用H藥單藥維持。這一設計使其成為全球首個在胃癌圍術期以免疫單藥成功取代術后輔助化療的方案,不僅直擊當前治療體系的軟肋,更真正為不耐受化療的患者打開了“無化療生存”的大門。

第二,H藥有望進一步提升治愈機會。

雖然ASTRUM-006研究的詳細數據尚未公布,但該研究達到主要研究終點無事件生存期(EFS)已是既定事實,且其病理完全緩解(pCR)率更是達到對照組的3倍以上。目前其他同類免疫聯合方案的最佳pCR率,僅約為化療的2倍。此外,這項研究的首例受試者入組是在2019年,很多患者從首次用藥到現在已存活5年以上,顯示出持久且穩定的治療獲益。這一差距并非偶然,它清晰地預示著H藥方案在降低術后復發、提升治愈方面的顯著優勢。

也正因此,H藥的這一進展被視為胃癌圍手術期治療領域的重大突破。據了解,獨立數據監查委員會(IDMC)已建議針對H藥該適應癥提前申報上市,為患者爭取寶貴的治療時間。

顯而易見,H藥將成為該領域的定義者,重塑格局、引領新的治療標準。

/ 03 /PD-1紅海屢突圍,復宏漢霖啟示錄

盡管PD-1領域早已被貼上“紅海”標簽,但復宏漢霖的H藥卻屢次在其中實現突圍。三年前,H藥成為全球首個獲批用于廣泛期小細胞肺癌(ES-SCLC)一線治療的PD-1單抗,如今在胃癌圍手術期治療賽道又將開辟出一片新的超級藍海。這背后無疑值得借鑒思考。

仔細剖析,H藥的突圍并非偶然,其背后是“精準錨定患者需求”與“分子差異化優勢”兩大核心能力的深度協同。

首先,對患者需求與疾病特征的深度理解,是H藥打開胃癌圍術期藍海的關鍵前提。

胃癌的高度異質性決定了“一刀切”的治療方案難以奏效——尤其在圍手術期場景下,患者的腫瘤分期、微環境特征直接影響治療。此前K藥、O藥在該領域的失利,也從側面印證了“未精準分層人群”的短板。

復宏漢霖恰恰抓住這一核心痛點,在ASTRUM-006中基于腫瘤與微環境特征構建精準分型邏輯,針對性篩選PD-L1CPS≥5的患者入組。值得注意的是,這一設計并非盲目縮小范圍,而是基于對“PD-L1高表達人群更易從免疫治療獲益”的臨床認知,通過“精準篩選”實現“療效聚焦”。最終研究達到主要終點且展現出優異的pCR率優勢,本質上是其突出臨床洞察力與試驗設計能力的直接體現。

另一方面,在圍手術期治療賽道中,“術后免化療”的概念正成為新的競爭高地。究其原因,術后輔助階段的化療毒性導致治療中斷率高、患者依從性差,使得整個輔助階段的臨床收益被抵消。

只是,雖然PD-1在肺癌等領域治療階段不斷前移,而在胃癌圍手術期領域勝果卻仍極為罕見,敗戰連連,亟待更多突破。ASTRUM-006這一陽性結果恰恰驗證了免疫療法在胃癌圍手術期的可行性,更體現出復宏漢霖在免化療路徑上的差異化優勢。它使免疫治療從“改善生存”進一步延伸到“提升治愈”,重塑了早期胃癌治療的臨床與市場格局。

對復宏漢霖而言,這不僅是又一個適應癥的突破,更是H藥在PD-1紅海中憑借差異化優勢建立新壁壘、拓寬增長曲線的又一次實證。

其次,H藥自身的分子差異化優勢,為其建立了核心競爭力壁壘。

在PD-1藥物靶點趨同的背景下,分子層面的細節設計成為療效與安全性拉開差距的關鍵。H藥從設計之初便聚焦“增強免疫激活效率”、“延長T細胞活性”等目標,形成了六大差異化優勢。例如,H藥能夠減少PD-1對免疫共刺激分子CD28的募集,從而減少磷酸化酶SHP2對CD28的去磷酸化作用,更大程度保留CD28傳遞的信號,因此,其進一步提高了信號通路下游AKT蛋白的活性,促進T細胞的持續、穩健活化;再比如,H藥具有更強的PD-1內吞作用,減少T細胞表面留存的PD-1受體數目,帶來更快、更強的免疫激活效應。

正是這些分子層面的“精雕細琢”,不僅讓H藥在圍手術期“去化療”方案中具備了療效底氣,也使其相比同類藥物更能適配早期患者對“低毒、長效獲益”的需求,成為其占據藍海市場的核心底氣。

顯然,H藥的一步步走向,充分詮釋了一點:沒有絕對的紅海,只有不敢創新的思想——關鍵在于是否扎根創新,能否為患者帶來切實的改善。

期待H藥能早日在胃癌圍手術期適應癥獲批上市,讓更多掙扎于術后復發風險、化療耐受困境的患者,早日用上這一突破性方案;更期待它能以這份“扎根需求、堅持創新”的初心,在更多像胃癌圍手術期這樣的“臨床空白領域”持續探索,為尚未被滿足的患者需求,帶來更多改變與可能。

原文標題 : “去化療治愈”,中國PD-1創造胃癌新歷史

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

圖片新聞

最新活動更多

-

即日-10.29點擊報名>> 【免費參會】2025韓國智能制造及機械設備企業貿易洽談會

-

即日-12.12點擊報名>>> 【免費試用】宏集運輸沖擊記錄儀

-

即日-12.31立即下載>> 【限時下載】《2025激光行業應用創新發展藍皮書》

-

精彩回顧立即查看>> 高價值貨物的‘數字保鏢’:沖擊記錄儀重塑貨運安全與效率

-

精彩回顧立即查看>> 【在線研討會】解析安森美(onsemi)高精度與超低功耗CGM系統解決方案

-

精彩回顧立即查看>> 【在線會議】CAE優化設計:醫療器械設計的應用案例與方案解析

-

8 創新藥泡沫破了?

分享

分享